13.06.2024

Die EU-Altautoverordnung: Inhalte, Chancen und Herausforderungen

In der sogenannten linearen Wirtschaft werden Produkte hergestellt und nach der Nutzung entsorgt. Das führt zu einem sehr starken Ressourcenverbrauch. Der wiederum trägt seinen Teil zu Ressourcenknappheit und Ressourcenabhängigkeit bei, zum menschengemachten Klimawandel und auch zu fragilen Lieferketten.

Um diese Logik zu durchbrechen, sind wir darauf angewiesen, die Wirtschaft zu einer Kreislaufwirtschaft umzubauen, in der Produkte und Materialien so lange wie möglich auf einem höchst möglichen Werteniveau gehalten werden, zum Beispiel durch Wiederverwendung, Reparatur oder Recycling.

Daher hat die Europäische Kommission 2018 den EU Green Deal ins Leben gerufen, um die EU zu einer ressourceneffizienteren, ressourcenunabhängigeren und gleichzeitig wettbewerbsfähigen Wirtschaft umzubauen. Die Kreislaufwirtschaft ist dabei einer der wichtigsten Bausteine des EU Green Deals.

Neben vielen anderen Produktgruppen sind auch Fahrzeuge von Gesetzesinitiativen des EU Green Deals betroffen. In diesem Interview erläutern Stefan Vellekoop, Manager Circular Solutions bei der Otto Krahn Gruppe und Tony Harrison, Senior Director Global Technical Service & Application Development bei ALBIS, Hintergründe und Details des Gesetzesvorschlags zu einer End-of-Life Vehicle Regulation, auch EU Altautoverordnung oder kurz ELV-Verordnung. Sie ordnen dessen Bedeutung für die Kunststoffbranche ein und diskutieren die Chancen und Herausforderungen der Vorschläge.

Herr Vellekoop, Herr Harrison – Sie beschäftigen sich aus unterschiedlicher Perspektive mit der ELV-Verordnung. Was ist Ihr jeweiliger Fokus?

Stefan Vellekoop: In meinem Aufgabenbereich liegt die Koordination von gruppenübergreifend relevanten Themen der Circular Economy sowie das Monitoring und die Aufbereitung von Gesetzesvorschlägen aus diesem Bereich. Ich unterstütze die Unternehmen der Otto Krahn Gruppe dabei, insbesondere auch im Rahmen der vorgeschlagenen ELV-Verordnung.

Tony Harrison: Wir bei ALBIS engagieren uns in einer unternehmensweiten Arbeitsgruppe, die sich mit dem Gesetzesvorschlag genau auseinandergesetzt hat und sich mit den möglichen Auswirkungen auf unser Produkt- und Serviceportfolio beschäftigt, damit wir unsere Kunden frühzeitig und bestmöglich unterstützen können.

Stefan Vellekoop: Darüber hinaus sind wir Teil eines gruppenübergreifenden Netzwerkes aus Akteuren, die in die umfangreichen Circular Economy Aktivitäten der Otto Krahn Gruppe eingebunden sind – insbesondere in Bezug auf den Automotive-Bereich.

Zu diesen Aktivitäten zählen unter anderem die Teilnahme an branchenweiten Initiativen und Pilotprojekten, die Mitarbeit in Normungsgremien, die Mitgliedschaft in verschiedenen Branchenverbänden, die Identifizierung neuer, zirkulärer Geschäftsmöglichkeiten und nicht zuletzt die kontinuierliche Erweiterung des schon jetzt umfangreichen Portfolios an nachhaltigeren und zirkulären Produkten und Services.

Was ist der Hintergrund der vorgeschlagenen ELV-Verordnung?

Stefan Vellekoop: Bereits seit vielen Jahren gibt es eine EU-Altautorichtlinie (End-of-Life Vehicle Directive), die den Fokus auf die Abfallentsorgung legt, also die Behandlung und Entsorgung von Altautos. Damit soll erreicht werden, dass so wenig schädliche Stoffe wie möglich in die Umwelt gelangen.

Im Rahmen des EU Green Deals und der vorgeschlagenen EU-Altautoverordnung soll einerseits der Fokus erweitert werden zu einer weiter gefassten Kreislaufführung von Fahrzeugen, ihren Komponenten und deren Materialien. Zum anderen ist vorgesehen, die bisherige Richtlinie in eine Verordnung zu überführen. Dies soll den europäischen Binnenmarkt stärken, da eine Verordnung in allen Mitgliedsländern in gleicher Weise wirkt.

Zu den vorgeschlagenen Maßnahmen gehört beispielsweise eine Vorgabe an Entsorgungsbetriebe, einen Teil der in Altfahrzeugen enthaltenen Kunststoffe zu recyceln. Zudem werden Rezyklateinsatzquoten für Kunststoffe vorgeschlagen, um Neumaterialien in neuen Autos durch Rezyklate zu ersetzen. Durch Maßnahmen, die sowohl auf die Angebots- als auch auf die Nachfrageseite abzielen, soll das Recycling insgesamt gestärkt werden.

Betreffen die vorgeschlagenen Vorgaben nur das Recycling?

Stefan Vellekoop: Nein, sie gehen über die bestehenden Regelungen zur Entsorgung von Altautos und auch über das Recycling hinaus. So sollen beispielsweise bestimmte Komponenten so designt werden, dass sie einfach ausgebaut werden können, um sie mit geringem Aufwand wiederverwenden zu können. Ein digitaler Produktpass (Circularity Vehicle Passport) soll entlang der gesamten Wertschöpfungskette Informationen liefern, die die vorgeschlagenen Maßnahmen vereinfachen oder überhaupt erst ermöglichen, wie zum Beispiel die Wiederverwendung von Bauteilen und das Recyceln von Materialien.

Die vorgeschlagenen Maßnahmen zielen somit auf eine Kreislaufführung von Fahrzeugen, Fahrzeugbauteilen und -materialien. Dadurch soll der Verbrauch von Ressourcen reduziert und effizienter gestaltet werden und damit einhergehend ein verringerter Ausstoß von klimaschädlichen Gasen und Schadstoffen erreicht werden.

Welche Maßnahmen sind für Hersteller von Auto-Kunststoffteilen besonders relevant?

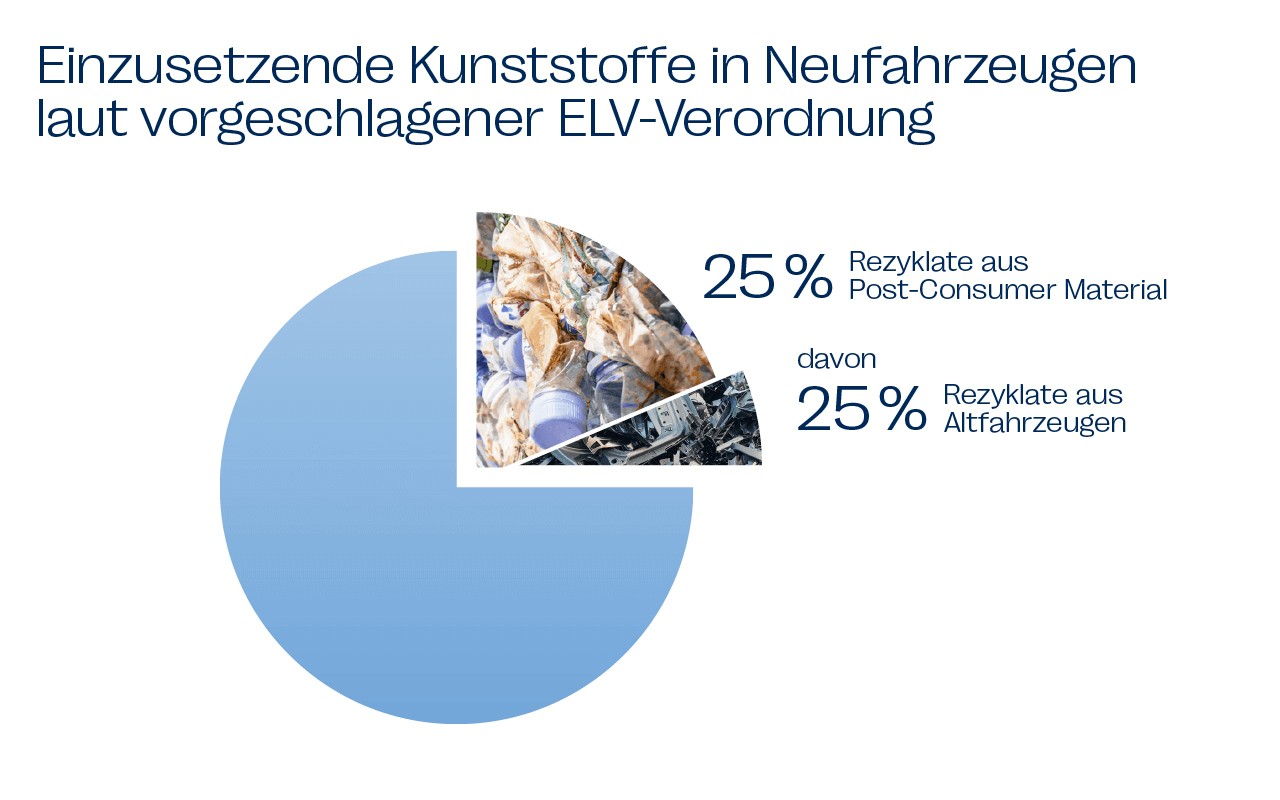

Tony Harrison: Die wichtigste vorgeschlagene Maßnahme für die Kunststoffbranche wäre die Rezyklateinsatzquote für Kunststoffe. Dabei sollen 25 % der Gesamtmasse der eingesetzten Thermoplaste und Elastomere (Duroplaste und Reifen sind ausgeschlossen) aus Rezyklaten stammen . Davon wiederum 25 %, also insgesamt 6,25 % der einzusetzenden Kunststoffe sollen aus Altfahrzeugen stammen, aus sogenanntem Closed-Loop Recycling. Die Vorgaben beziehen sich dabei nicht auf Bauteilebene, sondern auf Fahrzeugebene.

Entsprechend des Vorschlages können auf die Rezyklateinsatzquoten nur Rezyklate aus Post-Consumer-Material angerechnet werden, nicht aber Rezyklate aus Post-Industrial-Material. Biobasierte Kunststoffe können den Rezyklateinsatzquoten ebenfalls nicht zugerechnet werden.

Was würde das konkret für die Hersteller bedeuten?

Tony Harrison: Autohersteller müssten entsprechend des Gesetzentwurfes mit Hilfe einer ‚Circularity Strategy‘ beschreiben, wie sie die Maßnahmen umsetzen wollen, beispielsweise in Bezug auf die Rezyklateinsatzquote oder die Demontagefähigkeit bestimmter Bauteile. Diese ‚Circularity Strategy‘ ist bei der Typzulassung eines neuen Fahrzeugtyps beizufügen.

Die Automobilzulieferer müssten für die „Circularity Strategy“ – und auch für den digitalen Produktpass – Informationen von der vorgelagerten Wertschöpfung anfragen. Das heißt, dass sie dann von ihren Zulieferern Informationen hinsichtlich der eingesetzten Materialien benötigen würden.

Sollten sich Kunststoffverarbeiter schon auf die möglichen Veränderungen vorbereiten und wie könnte das aussehen?

Tony Harrison: Der Gesetzgebungsprozess ist noch am Anfang und pausiert derzeit bis nach der EU Wahl im Sommer. Durch die voraussichtlich veränderte Zusammensetzung der EU Kommission und des EU Parlamentes nach der Wahl ist derzeit nicht absehbar, in welche Richtung sich der Gesetzesvorschlag entwickeln wird oder ob er überhaupt fortgesetzt wird.

Insgesamt besteht in der EU aber der Konsens, die Kreislaufwirtschaft zu stärken. Zudem ist in der EU die Richtung eingeschlagen, regulatorische Vorgaben zu schaffen, sodass mehr Rezyklate in Produkten eingesetzt werden. Für bestimmte Verpackungen ist das bereits entschieden und für viele weitere Produkte soll das u.a. im Rahmen der Ecodesign-Verordnung umgesetzt werden.

Auf welchem Stand sind Hersteller aktuell hinsichtlich des Einsatzes von Rezyklaten?

Tony Harrison: Ungeachtet der regulatorischen Entwicklung im Bereich Fahrzeuge bereiten sich viele Automobilhersteller bereits auf den vermehrten Einsatz von Kunststoff-Rezyklaten vor und beschäftigen sich daher schon jetzt intensiv mit Closed-Loop Recycling-Konzepten. Und auch aus unserer Sicht ist das Recycling und die Wiederverwendung von Kunststoffen einfach das Richtige – in allen Branchen!

Zulieferer von Kunststoffteilen, die von OEMs mit Entwicklungen beauftragt werden, können mit entsprechenden Nachfragen rechnen. Bei Zulieferern ohne Entwicklungsaufträge kann es länger dauern. Allerdings ist es hilfreich, im Vorfeld von den möglichen regulatorischen Änderungen gehört zu haben und das Thema und den aktuellen Stand dann einschätzen zu können. In diesem Fall gilt, etwas überspitzt formuliert: Gefahr erkannt, Gefahr gebannt.

Welche Fahrzeuge sind von dem Gesetzesvorschlag betroffen?

Stefan Vellekoop: LKWs, Busse, Anhänger, Zweiräder, etc. wären von den vorgeschlagenen Maßnahmen nur teilweise betroffen und das in unterschiedlicher Weise. Die oben beschriebenen Rezyklateinsatzquoten würden bei den genannten Fahrzeugtypen nicht greifen. Personenfahrzeuge und leichte Transporter wären hingegen vollumfänglich von den vorgeschlagenen Maßnahmen betroffen, insbesondere auch von den Rezyklateinsatzquoten.

Kunststoffteile aus Altautos, die wiederaufbereitet werden. ©MOCOM

Stefan Vellekoop: Für die unterschiedlichen Maßnahmen gelten verschiedene zeitliche Vorgaben, wann diese in Kraft treten sollten. Die Rezyklateinsatzquote, die auf Kunststoffverarbeiter den größten Einfluss aller vorgeschlagenen Maßnahmen ausüben würde, käme entsprechend dem Gesetzesvorschlag sieben Jahre nach Verabschiedung der Verordnung zum Tragen. Aufgrund der Vorlaufzeit bei der Entwicklung neuer Fahrzeuge sind Automobilhersteller daher schon jetzt dabei, sich mit den potenziellen Vorgaben zu beschäftigen.

Was sind die Herausforderungen in Bezug auf den Gesetzgebungsprozess?

Stefan Vellekoop: Die Transformation in Richtung Kreislaufwirtschaft ist ohne Zweifel notwendig. Damit einhergehend braucht es auch entsprechende Regulierungen, um die Weichen in die entsprechende Richtung zu stellen, da der Markt das nicht alleine regeln kann. Das kann man beispielsweise an der derzeitigen Preisentwicklung von Rezyklaten und Neuware beobachten.

Generell betrachtet ist Regulierung grundsätzlich ein schwieriges Mittel und kann auch zu gegenteiligen oder ungewollten Ergebnissen führen. Eine Frage dabei ist beispielsweise, wie man in einem globalen Markt dafür sorgt, dass Rezyklate aus regional anfallendem Abfall hergestellt werden, anstatt Rezyklate aus anderen Weltregionen zu verwenden, ohne den eigenen Abfall zu verwerten.

Welche konkreten Punkte halten Sie für besonders kritisch?

Stefan Vellekoop: In Bezug auf den Gesetzesvorschlag ist die 25%ige Rezyklateinsatzquote von Kunststoffen eine Herausforderung, insbesondere da dieser Wert sehr hoch und nicht mit einer zeitlichen Staffelung versehen ist, um den Markt entsprechend entwickeln zu können. Gleichzeitig werden Rezyklateinsatzquoten auch für andere Produktgruppen eingeführt, was die verfügbaren Mengen entsprechend eingrenzt.

Zum anderen wird ausschließlich Post-Consumer-Material angerechnet, nicht aber Post-Industrial-Material. Damit besteht die Gefahr, dass dieser wertvolle Abfallstrom, der für gewöhnlich nur mit höherem Aufwand aufbereitet werden kann, verloren geht, da die Anreize zur Verwertung fehlen.

Aufgrund der anstehenden EU Wahlen und der sich damit möglicherweise verändernden Prioritäten besteht eine weitere Herausforderung derzeit in der unklaren Situation, wie und ob die ambitionierten Vorschläge umgesetzt werden.

Ist Chemisches Recycling in dem Gesetzesvorschlag erlaubt?

Stefan Vellekoop: In der übergeordneten Gesetzgebung sind in dem Begriff Recycling grundsätzlich alle Recyclingtechnologien mit inbegriffen. In dem spezifischen ELV-Gesetzesvorschlag wird ebenfalls keine Technologie diskriminiert. Allerdings wird in einem angeschlossenen Rechtsakt festgelegt, welche Massenbilanzmethoden angewendet werden dürfen.

Ohne hier ins Detail zu gehen, ist eine bestimmte Massenbilanzmethode notwendig (die Fuel-Use-Exempt Methode), damit die chemische Industrie sinnvoll in das Hochskalieren von Anlagen für das chemische Recycling investieren kann.

Sollte diese Massenbilanzmethode nicht erlaubt sein, wird das Investieren in chemisches Recycling verlangsamt oder verringert. Der Festlegungsprozess, welche Massenbilanzmethode angewendet werden darf, findet derzeit im Rahmen der Single-Use-Plastic Directive statt und wird dann als Präzedenz dienen, u.a. auch für eine ELV-Verordnung.

Vielen Dank für das Gespräch.